Lien vers la tribune en ligne : https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/la-france-doit-se-doter-d-une-strategie-nationale-de-developpement-de-ses-villes-sous-prefectures

Maternités, tribunaux, usines, bureaux de poste… « Les villes sous-préfectures, ont beaucoup perdu, nous sommes les nouvelles banlieues » Septembre 2025 France Info France 3 RCVL

Articles sur les villes Sous-préfectures – « On est à la limite » indique le Maire de la ville Sous-préfecture de Saint-Claude (Jura, 39). Septembre 2025.

Actu.fr – Ville Sous-préfecture de Saint-Claude (Jura, 39) – « On arrive à la limite » : comment cette ville du Jura se bat contre le déclin et l’isolement (Septembre 2025)

« On arrive à la limite » : comment cette ville du Jura se bat contre le déclin et l’isolement

À Saint-Claude, perte d’habitants, baisse des dotations, fermeture de la maternité : la sous-préfecture du Jura illustre la fragilisation des villes moyennes.

Par Pierre Chemel. Publié le 2 sept. 2025 à 12h32.

À Saint-Claude, chef-lieu d’arrondissement du Jura, la crise financière de 2008 a eu de funestes conséquences sur l’industrie automobile. En quinze ans, la ville est passée de 12.000 à 8.700 habitants.

« On a perdu en population mais aussi en recettes fiscales, puis 20% de nos dotations, c’est-à-dire 5 millions d’euros sur un budget de 25 millions », rembobine le maire Jean-Louis Millet, qui a procédé à « une purge d’un tiers des agents communaux ».

La fermeture brutale de la maternité

En 2018, la fermeture de la maternité a fait l’effet d’une douche froide. « Un jour, les sages-femmes sont arrivées le matin et la porte était cadenassée avec une chaîne », raconte l’élu DVD, qui a vu également « partir la chirurgie », tandis que les urgences sont « sur la sellette ».

« On arrive à la limite de l’usure »

Pour Jean-Louis Millet, la situation devient critique : « On arrive à la limite de l’usure. Aujourd’hui je me bats contre la fermeture de la voie ferrée des Hirondelles, car je sais que des étudiants abandonneront leurs études s’ils n’ont plus de train. »

Selon lui, la fragilité de Saint-Claude tient davantage à son isolement géographique de territoire de montagne qu’à son simple statut de sous-préfecture.

Un malaise qui dépasse le Jura

Maternités, tribunaux, usines, sites militaires… « Les villes sous-préfectures ont beaucoup perdu », déplore Fabien Verdier, maire de Châteaudun, chef-lieu d’arrondissement d’Eure-et-Loir symbole, selon lui, de cette « France des TER » éloignée des métropoles, où le « sentiment d’abandon » alimente le vote RN.Vidéos : en ce moment sur Actu

À lire aussi

Fondateur du « Mouvement pour le développement des villes sous-préfectures » en 2022, le quadragénaire se démène pour faire renaître sa ville de 13.200 habitants, au nord-ouest d’Orléans, après 30 ans de déclin accéléré par la fermeture de la base aérienne militaire 279. Fabien Verdier, insiste sur la paupérisation des habitants des sous-préfectures enclavées, prenant l’exemple de sa ville, où le taux de pauvreté caracole à 54% dans les quartiers populaires.

Nouvelles banlieues

« Nous sommes les nouvelles banlieues », martèle-t-il, plaidant pour « réirriguer les territoires ».

Un discours qui remet à l’agenda politique la question des inégalités spatiales.

Son association propose ainsi d’octroyer 100 hectares de foncier à chaque ville sous-préfecture pour développer des projets industriels, ou d’y redéployer des services déconcentrés de l’État.

Interrogé par l’AFP, le géographe Max Rousseau estime lui que les sous-préfectures sont « un ensemble composite de villes aux trajectoires et profils très diversifiés » et appelle à « cibler plus finement les territoires prioritaires ».

« Des indicateurs comme le taux de vacance immobilière, les revenus par habitant, l’évolution démographique, de l’emploi permettraient de cartographier les territoires à prioriser », remarque-t-il.

Avec AFP

Personnalisez votre actualité en ajoutant vos villes et médias en favori avec Mon Actu.

Dépêche AFP (Septembre 2025) – La France des villes Sous-préfectures, symbole de l’abandon des territoires en déclin ?

La France des sous-préfectures, symbole de l’abandon des territoires en déclin ?

Châteaudun (Eure-et-Loir, France)

– 02 septembre 2025

/ PAPIER D’ANGLE

– PREV

– 72U79KE

PARF mardi 5h

#ONQ85 : La France « des sous-préfectures », symbole de l’abandon des territoires en déclin?

Maternités, tribunaux, usines, sites militaires… « Les villes sous-préfectures ont beaucoup perdu », déplore Fabien Verdier, maire de Châteaudun, chef-lieu d’arrondissement d’Eure-et-Loir symbole, selon lui, de cette « France des TER » éloignée des métropoles, où le « sentiment d’abandon » alimente le vote RN.

Fondateur du « Mouvement pour le développement des villes sous-préfectures » en 2022, le quadragénaire se démène pour faire renaître sa ville de 13.200 habitants, au nord-ouest d’Orléans, après 30 ans de déclin accéléré par la fermeture de la base aérienne militaire 279.

« A Châteaudun, nous avons 4,4% de cadres et professions intellectuelles, contre 20% à Paris. En métropolisant, on a tout dépeuplé. Il faut que Toulouse avance face à Shanghai, mais il ne faut pas que Châteaudun ou Vierzon meurent », résume l’ex-PS aujourd’hui sans étiquette.

A l’origine de la révolte des élus de ces villes petites et moyennes, le constat d’un enclavement géographique dans des territoires ruraux souvent désertés par les services publics, médecins, commerces, bureaux de poste et agences bancaires.

« Nous jouons un rôle moteur de service à la population pour tout le sud de la Sarthe, avec des besoins énormes pour accueillir dignement les populations », justifie Nadine Grelet-Certenais, maire PS de La Flèche.

Si certaines villes revendiquent une certaine attractivité, beaucoup assurent ne plus avoir les moyens de faire face, comme Langon et ses 7.500 habitants, fréquentée chaque jour par 25.000 personnes mais dont la dotation globale de fonctionnement a chuté de 45% en dix ans.

« Ces flux de populations exercent une pression importante sur nos infrastructures. Nous accueillons 4.300 élèves, le double d’il y a 20 ans », souligne son maire Jérôme Guillem (PS).

Certaines petites centralités ont subi à la fois les effets de la désindustrialisation et ceux du retrait territorial de l’Etat à la fin des années 2000.

Dans l’Oise, en 2012, « la fusion des hôpitaux de Creil et Senlis a été catastrophique », témoigne la maire de la deuxième ville, Pascale Loiseleur (DVD). « Certaines communes se sont retrouvées à plus de 40 minutes des urgences ».

– « Usure » –

A Saint-Claude, chef-lieu d’arrondissement du Jura, la crise financière de 2008 a eu de funestes conséquences sur l’industrie automobile. En quinze ans, la ville est passée de 12.000 à 8.700 habitants.

« On a perdu en population mais aussi en recettes fiscales, puis 20% de nos dotations, c’est-à-dire 5 millions d’euros sur un budget de 25 millions », rembobine le maire Jean-Louis Millet, qui a procédé à « une purge d’un tiers des agents communaux ».

En 2018, la fermeture de la maternité a fait l’effet d’une douche froide. « Un jour, les sages-femmes sont arrivées le matin et la porte était cadenassée avec une chaîne », raconte l’élu DVD, qui a vu également « partir la chirurgie », tandis que les urgences sont « sur la sellette ».

« On arrive à la limite de l’usure. Aujourd’hui je me bats contre la fermeture de la voie ferrée des Hirondelles, car je sais que des étudiants abandonneront leurs études s’ils n’ont plus de train », poursuit l’ex-villiériste, pour qui la situation de Saint-Claude, territoire de montagne, tient davantage à son isolement géographique qu’à son statut de sous-préfecture.

De son côté, Fabien Verdier insiste sur la paupérisation des habitants des sous-préfectures enclavées, prenant l’exemple de Châteaudun, où le taux de pauvreté caracole à 54% dans les quartiers populaires.

« Nous sommes les nouvelles banlieues », martèle-t-il, plaidant pour « réirriguer les territoires ».

Un discours qui remet à l’agenda politique la question des inégalités spatiales.

Son association propose ainsi d’octroyer 100 hectares de foncier à chaque ville sous-préfecture pour développer des projets industriels, ou d’y redéployer des services déconcentrés de l’État.

Interrogé par l’AFP, le géographe Max Rousseau estime lui que les sous-préfectures sont « un ensemble composite de villes aux trajectoires et profils très diversifiés » et appelle à « cibler plus finement les territoires prioritaires ».

« Des indicateurs comme le taux de vacance immobilière, les revenus par habitant, l’évolution démographique, de l’emploi permettraient de cartographier les territoires à prioriser », remarque-t-il.

« Montluçon a plus de liens avec Nevers, ville préfecture, qu’avec une sous-préfecture aisée comme Les Sables-d’Olonne », confirme le géographe Achille Warnant.

hdu/bfa/rhl

La gestion territoriale en modèles – Travail universitaire

Un lien et une thèse qui confirme nos conclusions :

Liens :

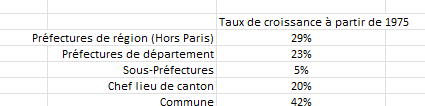

Une très faible croissance démographique dans les villes et arrondissements Sous-préfectures sur 50 ans (1975-2025) : seulement + 5 % !

Ce chiffre confirme ainsi nos analyses et nos propositions.

Sur le chiffre précis qui est donné ici (+ 5 % de croissance depuis 1975 ; contre + 23 % pour les Préfectures de département par exemple), nous parlons bien à l’agglomération (Unités Urbaines).

C’est important de le préciser si vous êtes amenés à partager cet indicateur, parce que cela signifie que le retard de croissance moyen n’a rien à voir avec l’étalement urbain à l’intérieur des petites agglomérations (pertes de population dans la commune centre et gains dans les communes périphériques de l’agglomération).

Ce sont les agglos des Sous-préfectures, contenant toutes les communes de l’agglo, qui ne gagnent que 5 % de population.

Ces + 5 % sont donc effectivement comparables à la dynamique démographique des agglos de Préfectures, aux agglos des chefs-lieux de canton et aux communes qui n’appartiennent pas à une agglo.

En quelques sortes, le calcul à l’agglomération permet d’exclure les effets de périurbanisation à l’intérieur d’une agglo (perte de la commune centre vers sa périphérie).

Les villes Sous-préfectures, leviers oubliés de la cohésion nationale

Les villes sous-préfectures, leviers oubliés de la cohésion nationale

Les villes Sous-préfectures, un maillage qui structure la France.

Par LVDA

Le 13 août 2025

Elles n’occupent que rarement la une des journaux. Pourtant, de Châteaudun à Guéret, de Chaumont à Issoire, les villes sous-préfectures forment un réseau discret mais essentiel : celui qui relie les campagnes aux grandes agglomérations, qui maintient une présence de l’État là où les services publics reculent, qui irrigue la vie économique et sociale d’un bassin de vie bien plus large que ses limites communales.

Héritières d’une organisation voulue par Napoléon, ces petites capitales locales avaient pour mission de garantir qu’aucun citoyen ne se trouve à plus d’une journée de cheval de l’administration. Deux siècles plus tard, elles concentrent encore tribunaux, hôpitaux, lycées, centres culturels et zones d’activités. Leur rôle reste stratégique. Mais il s’effrite.

Un maillage fragilisé

Années après années, le départ progressif des services publics grignote leur influence. La fermeture d’un tribunal, d’un guichet de sous-préfecture ou d’un service hospitalier, ce n’est pas qu’une ligne dans un budget : c’est un signal envoyé à toute une population. Un signal d’abandon.

Dans le même temps, le commerce de centre-ville souffre face aux zones périphériques et au e-commerce. Les jeunes diplômés partent chercher des opportunités ailleurs. La visibilité nationale, elle, se fait rare, éclipsée par le bruit médiatique des métropoles.

Des atouts encore inexploités

Pourtant, ces villes disposent de ressources uniques. Une proximité humaine que n’offriront jamais les grandes capitales régionales. Un patrimoine souvent remarquable. Un cadre de vie enviable, où les loyers sont abordables et où tout est à dix minutes.

Surtout, leur taille permet d’expérimenter rapidement de nouvelles politiques publiques ou des projets urbains innovants, là où les grandes villes sont ralenties par leur complexité.

Encore faut-il que ces forces soient connues, partagées, racontées.

La bataille de l’image

Dans un monde saturé d’images, une ville qui ne communique pas devient invisible. Et l’invisibilité coûte cher : en habitants, en investisseurs, en projets.

La communication n’est pas un luxe pour les sous-préfectures, c’est une arme. Elle permet de valoriser les réalisations, d’incarner une vision, de créer un récit fédérateur. De montrer, au-delà des frontières locales, que la ville est vivante, ambitieuse, tournée vers l’avenir.

À sept mois des municipales, un enjeu politique majeur

Le scrutin de 2026 approche. Dans ces villes, il ne s’agira pas seulement d’élire un maire, mais de décider de leur place dans le débat national.

La perception compte autant que le programme : crédibilité, dynamisme, capacité à faire rayonner le territoire.

Les équipes municipales qui sauront maîtriser cette bataille de l’image prendront une longueur d’avance. Les autres risquent de voir leur ville s’effacer un peu plus de la carte mentale des Français.

Fabien Verdier, Maire de Châteaudun monte au créneau

Fabien Verdier, maire de Châteaudun et président du Mouvement pour le développement des villes sous-préfectures, multiplie les initiatives pour replacer ces territoires au cœur de l’agenda national. À travers un plaidoyer énergique, il défend leur rôle stratégique dans la cohésion du pays et réclame des mesures concrètes : élargir l’accès aux cadres d’emploi aux villes de plus de 5 000 habitants, accélérer la réindustrialisation en ouvrant de nouvelles zones constructibles, et créer un comité stratégique réunissant les 235 maires et sous-préfets concernés. Son objectif : fédérer une parole collective capable de peser dans les décisions et de redonner à ces petites capitales locales les moyens de leur influence.

De l’ombre à la lumière

Les sous-préfectures ne sont donc pas des villes secondaires. Elles sont les charnières de l’architecture territoriale française.

Les oublier, c’est fragiliser tout l’édifice. Les mettre en lumière, c’est miser sur un maillage équilibré, sur des relais économiques puissants et sur une qualité de vie que beaucoup recherchent.

Reste à leur donner les moyens – politiques, économiques et symboliques – de reprendre toute leur place.

« La République a laissé tomber les villes Sous-préfectures »

« La République a laissé tomber les villes Sous-préfectures »

Dans l’édition du Point du 24 juillet 2025, un constat sur « l’agonie des villes moyennes », ce mal qui ronge le pays et pourrait le faire basculer en 2027.

Depuis 2022, le Mouvement pour le développement des villes Sous-préfectures agit avec un cap clair : 21 actions prioritaires pour replacer les 235 villes Sous-préfectures au cœur de la stratégie nationale.

#AppelDeChâteaudun #VillesSousPréfectures #TerritoiresOubliés #RépubliqueDesTerritoires #FabienVerdier #LePoint #DéveloppementTerritorial